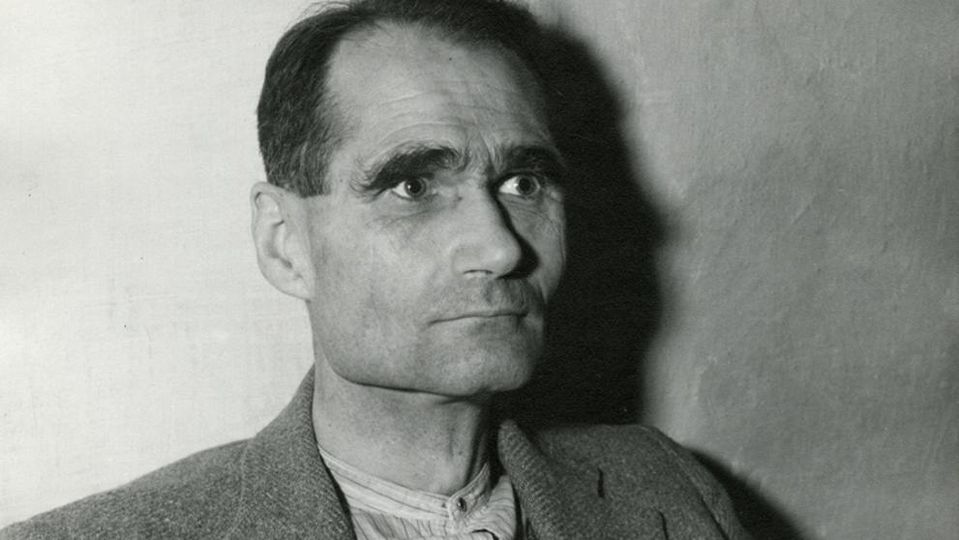

Las cabezas están como están. Sí, vale, pero unas están mejor que otras. La de Rudolf Hess, lugarteniente de Adolfo Hitler, no debía de andar muy allá cuando tal día como hoy de 1941 se lanzó en paracaídas sobre Gran Bretaña. ¿Y eso? La cosa no está muy clara, la verdad. Pasados los años, el asunto sigue sin aclararse.

Rudolf Hess, número tres del partido nazi tras el propio Adolfo y Herman Göering, urdió un plan para acabar con la guerra —segunda edición de mataos los unos a los otros hasta que no quede nadie para contarlo— que, en sí, ofrecía menos éxito que Carmen de Mairena cantando ópera: convencer al Gobierno inglés de que dejara de guerrear contra Alemania y montar un frente contra el enemigo común, la Rusia del tío José Stalin; que tras los reveses de Grecia y África —pensó él solito— quizás los ingleses se atuvieran a su propuesta. Para eso contaba con cierta amistad con el duque de Hamilton, que podría ayudarle con su plan llegado el momento. Tal cual. De hecho, su propósito era, precisamente, aterrizar en la pista privada que dicho duque poseía en Dungavel, al sur de Glasgow. Pero se quedó sin gasolina y no le quedó más remedio que a saltar, patos.

Claro que esto es lo que dice o se cuenta de aquel día, porque suposiciones hay tantas como pelos tiene un león. La más chachi de todas es que Rudolf Hess andaba mosca por haber perdido el favor de Adolfo. Que lo que sentía Hess por Adolfo no lo sentía ni Eva Braun, y ya es decir. Si hasta fue capaz de echarse sobre él y recibir un botellazo que buscaba la cabeza de Adolfo —se asegura que tras aquel botellazo no volvió a ser el mismo—, o también hacerse detener para acompañarlo en su cautiverio de Landsberg.

Lo que se sabe es que el tipo era propenso a la melancolía y eso de verse apartado del fervor de Adolfo le traía por la calle de la amargura, así que se dedicó a llamar su atención todo lo que pudo con tal de que le volviera a poner los mismos ojitos de antes. Conseguir la paz con Inglaterra para luchar ingleses y alemanes juntos contra el comunismo los hubiera hecho —pensaba— suyos para siempre.

Así que el 10 de mayo de 1941, Hess tomó un bimotor Messerschmitt BF 110 (Me-110) con la idea de darse un garbeo y terminó cayendo en Escocia. Huelga decir que lo pescaron de inmediato y lo llevaron hasta Londres, en cuya Torre —la que está al pie del Támesis— pasó la guerra hasta su conclusión.

¿Y Hitler? La que montó fue floja cuando se enteró del particular —“por lo que se refiere a mí, ha muerto; cuando le encontremos, le ahorcaremos”, llegó a decirle a su abogado, Hans Frank—. Se pilló un rebote de dos pares de narices, despacho arriba despacho abajo cual león enjaulado. Que si todo era una conspiración, que si lo habían secuestrado… A todo esto, Göering chinchándole con eso de que Hess era incapaz de coger un avión él solito, como para llegar a Inglaterra volando. Cuando Adolfo tuvo conocimiento de que Hess había volado hasta Escocia, se lo restregó en la cara. Chúpate esa, y eso.

Total, que un par de días después, desde Berlín se decidió contar que Hess estaba sometido a tratamiento médico; y que, debido a sus efectos, había despegado en un avión y no se sabía dónde andaba. Todo con tal de evitar daños políticos y lo más importante de todo: el ridículo. Porque Hitler apreciaba un huevo a Hess. Pero mucho.

Al acabar la guerra dio con sus huesos en la prisión berlinesa de Spandau —donde se suicidó en 1987—, en la que acabaron todos los condenados por los Procesos de Núremberg.