Lo malo de ciertos poemas es que pintan a sus protagonistas tan bien o tan mal que se parecen poco o a nada a lo que sucedió. O les arreglan la fachada o los joden por completo, sin más. Aunque luego escarbas un poco y madre mía del verbo eterno con lo que te encuentras. Para bien y para mal, insisto. El Cantar del Mío Cid es un ejemplo de lo primero. De lo más edulcorado, porque el Cid de verdad se vendía al que mejor le pagaba. Punto.

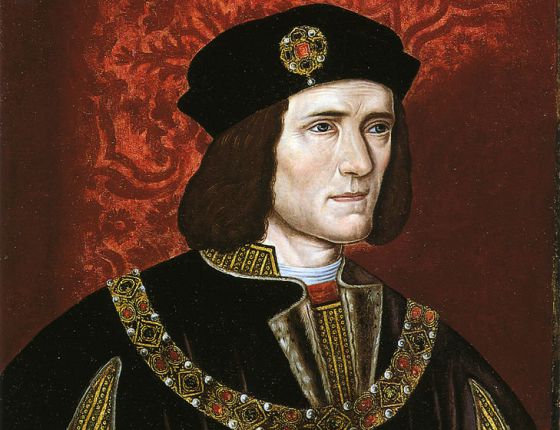

De lo segundo, cómo trata el tío Guillermo —William Shakespeare. Confianzas que se toma uno— a Ricardo III, por ejemplo; que lo pone de mala persona para arriba. Ese momento del asesinato de Enrique VI en la Torre de Londres y cómo, después, se descojona de él estando el otro de cuerpo presente. Que ya hay que ser mal bicho; o cuando deja lista de papeles a la mujer de aquel monarca, Anne Neville, con eso de que estaba enferma —lo pregonó urbi et orbi— para, así, casarse con su sobrina, Isabel de York, hija del rey Eduardo IV, el muy pájaro.

Claro que el tío Guillermo se pasó dos pueblos y el mío —lo repito: Valverde de la Vera, provincia de Cáceres. Precioso— tres; que sí, que Ricardo III no es que fuera un santo, pero tampoco es para que le atizara las hostias que le atizó, una tras otra, del tamaño de un piano.

La orden de darle matarile procedió de Eduardo IV. Como alguacil del reino que era, a Ricardo no le quedó más remedio que cumplir sus órdenes. Eso sí, se desconoce si lo hizo él mismo o le endosó el marrón a otro; y eso de que se regodeara después con el cadáver delante… Evidencias, las justas por no decir ninguna.

Y lo de la mujer, tres cuartas partes de lo mismo: Anne tenía una tuberculosis del copón que se la llevó por delante. Lo mismo de lo que la palmó su hermana unos años antes; y no se casó después con Isabel de York sino con una princesa portuguesa. Eso, a sabiendas de la oportunidad que perdía para ganar posiciones ante el rey —que hubiera sido su suegro—y tal. Lo que sí hizo su gran rival, Enrique Tudor, que se casó con la tal Isabel.

Pues eso.