Tal día como hoy de 1559 la palmó Enrique II, el hijo de Francisco I, uno de los archienemigos de Carlos I de España y V de Alemania —el chunguito. Que el colega se la lio en varias ocasiones—, de una manera tonta. Pero tonta.

Lo de las hostialidades entre franceses y españoles estaba a la orden del día. En eso, el siglo XVI fue una jarana continua. No había año que no se dieran de hostias por una cosa o por otras. Lo que nos ocupa fue consecuencia de una de esas ocasiones, la batalla de San Quintín (1557), que acabó con Felipe II levantando los brazos y gritando aquello de campeones, campeones oe, oe, oe. El contendiente fue Enrique II, hijo de Francisco I, con lo que entre hijos repetían las disputas que tuvieron los padres.

Lo que pasa es que aquella victoria fue algo más que eso: Francia fue la que acabó peor; y temiendo que la cosa fuera a peores, Enrique se avino a firmar una paz, la de Cateau-Cambrésis, que acababa con la tontería francesa en Italia —quita ya esas zarpas de ahí, venía a decirle Felipe II—, además de reconocerle como el más guay del momento. Vamos, que Enrique tuvo que decir sí, bwana a todo: devolución de las plazas ocupadas francesas y españolas, control del Franco Condado —vital para que los tercios subieran a Flandes y bajaran cuando interesara de allí por el llamado Camino Español—, que te estés quieto en Italia y a luchar contra los herejes. Etcétera.

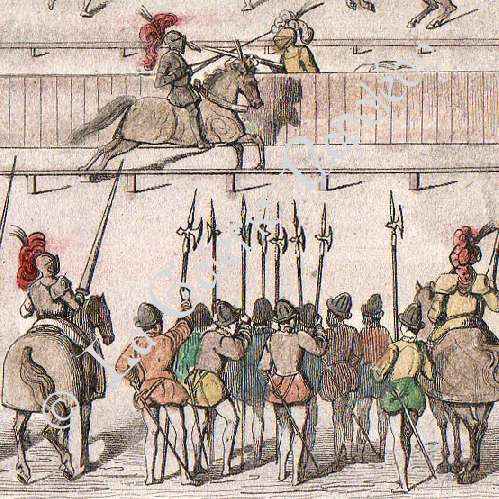

El tratado, además, iba con guinda final: la boda de Felipe con la hija de Enrique, Isabel, toda vez que el español se había quedado viudo tras diñarla María, la inglesa.; de la que se enamoraría hasta las trancas. Boda no, bodorrio. Como parte de la celebración, tuvo lugar un torneo en el centro de París. Lo de siempre: caballero contra caballero. Lanzas, hostias, etc. A Enrique II le tocó Gabriel de Montgomery, capitán de su guardia escocesa. Total, que sus y a ellos y las dos lanzas que chocan. Entonces, una astilla salió volando y se le clavó en un ojo. Que ya es mala suerte. Una astilla. Que ese hombre iba con casco, y ver y respirar por aquellos cascos era casi un milagro, pero la astilla entró por el reducido espacio —que ya es mala suerte, insisto—. Llamaron al médico personal del rey, y lo mejor del asunto es que aquel médico se dedicó a estudiar de qué manera salvar la vida al rey reproduciendo la herida en condenados a muerte —total, iban a cerrar sesión igualmente. Lo mismo les iba a dar una manera que de otra—. Mientras, Enrique II pegando unos alaridos del copón hasta que, al fin, el 10 de julio de 1559 dijo que para qué sufrir más. Que ya había tenido bastante.