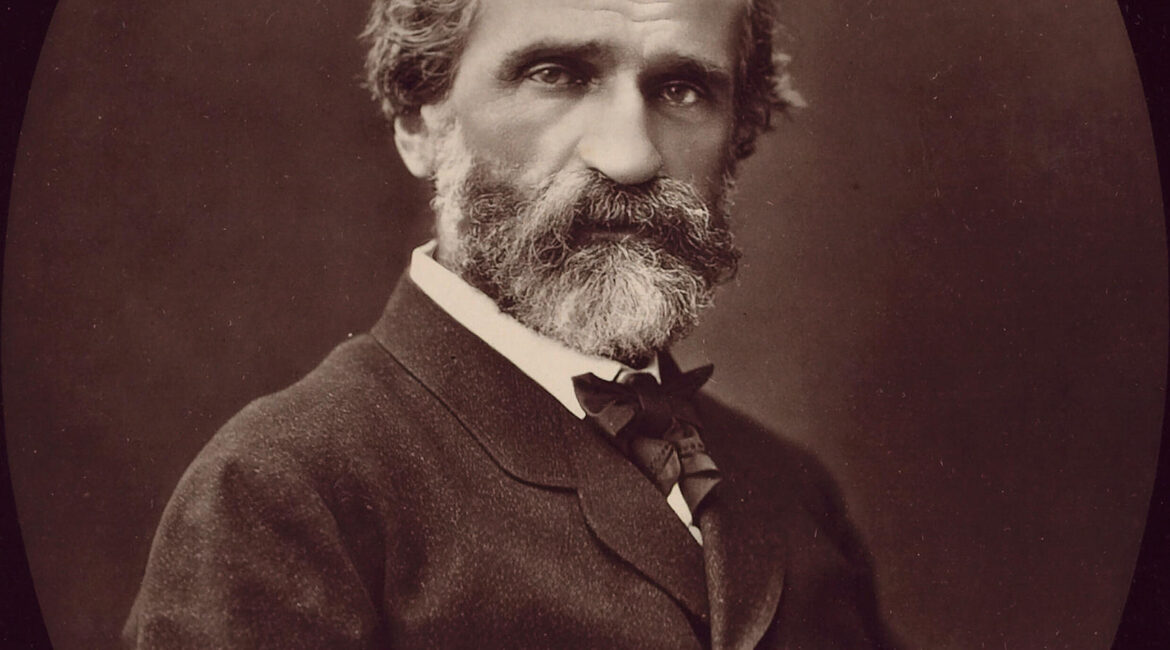

El 10 de octubre de 1813 nació Giuseppe Verdi en Roncole Busseto (Italia). Verdi, gloria de la ópera italiana y universal, dio signos de su precocidad y talento a la tierna edad de tres años cuando, para pasmo de familia y extraños, se sentó ante un piano y comenzó a tocar como quien se come una bolsa de pipas. Este crío tiene algo, debieron de pensar los padres, que andaban con lo justo —por no decir que las pasaban de todos los colores para llegar a fin de mes—, por lo que se encomendaron a la protección de Antonio Barezzi, un comerciante de Busseto y melómano que te cagas, que dijo que sí, que el crío tenía algo. Así que lo mandó para Milán, al Conservatorio; en el que Verdi no entró porque no pasó las pruebas de acceso. Este crío no vale para la música. Míralaaaaaa cara a cara que es laaaaa primeraaaa.

Total, que el joven Giuseppe regresó a Busseto y allí recibió las enseñanzas de Vincenzo Lavigna, quien le dio a conocer la música italiana del pasado y la alemana de la época. Con este bagaje, comenzó a ejercer como maestro de música el mismo año que se casó con Margherita, la hija de Antonio Barrezzi. Tres años después lo petó en Milán —sí, allí. Míralaaaa cara a cara que es laaaa segundaaaa— con su primera ópera, Oberto, conte di San Bonifacio, que le procuró un contrato que te rilas con la Scala —mírala cara a cara que es laaaaa terceeeraaaa—. Pero el fracaso de su siguiente trabajo, Un giorno di regno, y la muerte de Margueritta y de sus dos hijos le dejaron para el arrastre. Tanto, que incluso se planteó mandar la música a paseo.

No lo hizo, pues —para fortuna para todos— la lectura del libreto de Nabucco le devolvió el entusiasmo por la composición; obra que estrenó en la Scala en 1842, petándolo más si cabe. Esto le convirtió en gloria musical de Italia y, asimismo, en símbolo de la lucha por la unificación del país. Así que empezó a darle a la máquina de componer óperas sin parar hasta 1851. Verdi calificó esa época como ‘los años de las galeras’. Pues eso, que si un símbolo, que si una ópera por aquí, otra por allá… Atado al asiento de una galera romana.

1851, decía. La cosa cambió con el estreno de Rigoletto, y dos años más tarde con Il Trovatore y La Traviata. A partir de entonces, compuso lo que le salió de los cojones. Menos obras, pero de más calidad. Después vino Aída, y aún retirado tuvo tiempo de componer Otello y Falstaff, sobre textos de Shakespeare. Todo eso antes de palmarla el 27 de enero de 1901 a causa de un derrame cerebral.

Por cierto, que el día de su entierro, una gran multitud —se calcula que cerca de diez mil personas— acompañó el féretro entonando el coro de los esclavos de Nabucco.

Y sed buenos y felices si podéis… U os dejan ?